Jakarta (ANTARA) - Setiap kali membincangkan televisi publik di negara-negara global selatan (global south), pascaotoriter dan pascakolonial, termasuk TVRI, kita diingatkan pernyataan legendaris Jawhar Sircar, mantan Presdir/CEO Prasar Bharati, lembaga penyiaran publik di India.

Dalam suatu konferensi tahun 2016, ia mengatakan bahwa masalah di lembaganya ada tiga, yakni birokrasi, birokrat, dan birokratisasi. Ini masalah yang juga terjadi di Indonesia, di TVRI. Klasik, warisan kolonial, rezim pembangunanisme, tidak mudah diatasi, siapapun yang memimpin.

Tanggal 28 April 2025, Dewan Pengawas TVRI yang dipimpin Agus Sudibyo mengundang sejumlah ahli untuk berdiskusi dalam forum diskusi secara luar jaringan (luring) di lantai 3 gedung pusat TVRI, Jl Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta. Hadir lengkap jajaran dewas, direksi dan kepala stasiun TVRI se-Indonesia. Oleh karena jadwal yang tabrakan, saya hadir secara daring, menjadi penggembira menyampaikan ide untuk TVRI dalam merespons revisi UU Penyiaran.

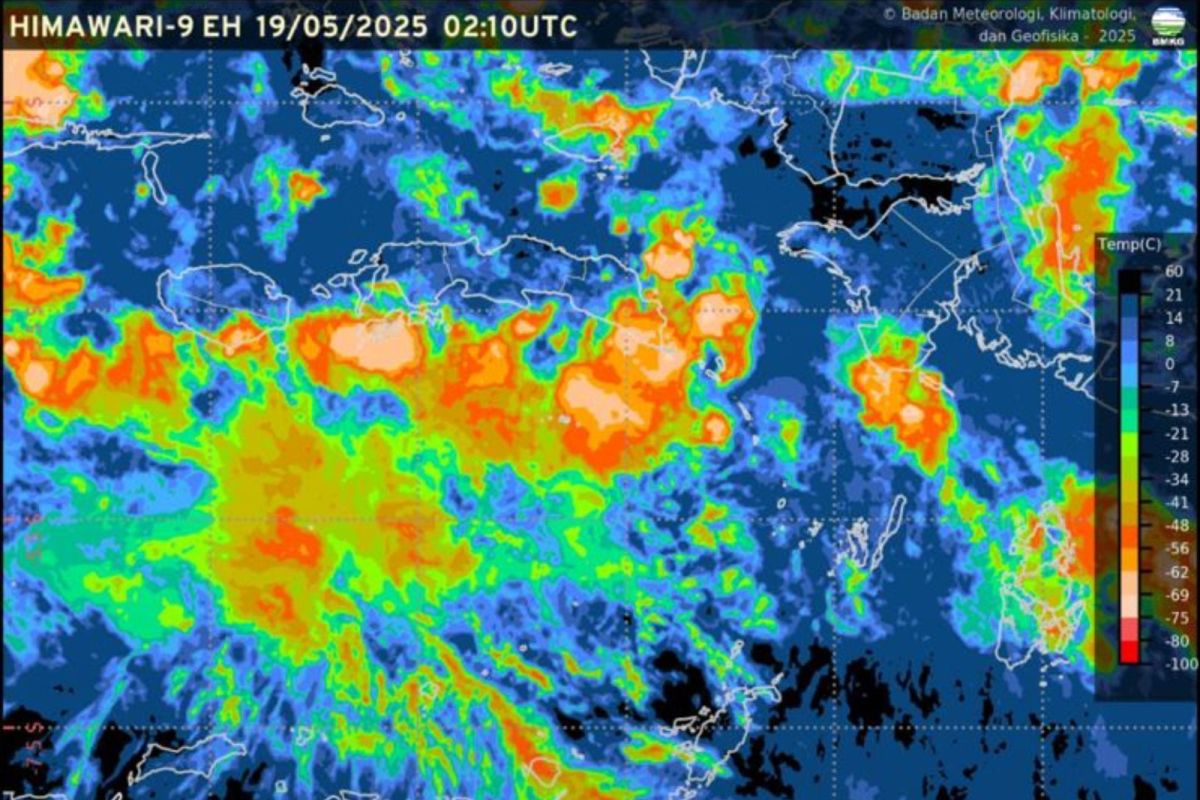

Suasananya hangat, meski semua tampak "galau". Intinya, TVRI harus memanfaatkan momen revisi ini, meski prioritasnya bukan untuk mendorong transformasi TVRI atau RRI. Legislator lebih tertarik mencari cara agar UU Penyiaran bisa mengatur platform digital.

Merujuk Sircar di atas, masalah di TVRI tergolong kompleks, akut. Indikator hilirnya adalah absennya siaran talk and news TVRI yang kredibel, mendalam, mempengaruhi opini publik nasional. Ada setumpuk problem klasik di hulu yang memicu masalah di hilir.

Ironisnya, pada periode DPR RI 2025-2030, media ini diurus di Komisi VII yang justru membidangi pariwisata, bukan Komisi I (komunikasi). Padahal, ibarat pasien rumah sakit, harus ada tindakan setingkat ICU untuk mengatasinya. Perlu UU khusus yang juga sudah lama dirancang sejak 2018, yaitu RUU RTRI. Nah, sejauh mana harapan bisa kita diletakkan pada revisi UU Penyiaran (yang tampak enteng-enteng) tahun ini?

Dalam sejarah pembuatan dan revisi UU Penyiaran, selalu ada pertentangan antara aspirasi publik (public interest), pemerintah, dan industri (private interest). Kepentingan publik tampak kuat saat UU ini dibuat tahun 2002, situasi berbalik ketika revisi tahun 2020 dan dipuncaki kelahiran UU Cipta Kerja yang sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah (ASO).

Tahun ini tekanan industri yang terdisrupsi/dihantam bisnis algoritma digital (Meta/Google) menjadi alasan utama percepatan revisi. Tidak ada agenda membuat TVRI, juga RRI, lebih baik sebagai prioritas.

Di negara-negara yang dikenal sebagai motherlands of public media, seperti Inggris, Jerman dan Australia, kepala negaranya aktif mengurus kemajuan penyiaran publik dengan membuatkan UU khusus (Royal Charter, ABC Act, dll), mewajibkan warganya untuk iuran dan (tentu) menjaga kuat profesionalisme broadcaster-nya. Mereka meyakini bahwa TV publik adalah their national flagship, simbol kehormatan negara, indikator demokrasi.

Ketika era media bergeser ke digital, negara mendorong transformasi TV publik secara cepat lewat investasi. Di negara kita, situasi terbalik terjadi. UU Penyiaran dan revisinya tidak pernah secara memadai menempatkan reformasi TV publik sebagai agenda prioritas.

Nah, saya sependapat dengan para pegiat organisasi public media alliance (PMA) di Inggris yang membagi tiga indikator relevansi TV publik, apapun yang sedang terjadi, apalagi di era digital. Pertama, konsisten pada quality content production. Kedua, transparansi kelembagaan. Ketiga, public engagement, bukan political/government engagement.

Tugas utama televisi publik adalah membuat konten sebagai 'benda publik,' bukan untuk corong kekuasaan. Untuk itu, revisi UU Penyiaran idealnya bisa memastikan agar TVRI makin sehat dan terus bergerak menuju TV publik, antara lain dengan mengatasi tiga masalah versi Jawhar Sircar di atas. Bisakah?

Ketika media sosial seperti YouTube mulai menyediakan ruang personalized broadcast, dimana setiap orang adalah vodcaster, producer, reporter, influencer di awal 2000an, para pemikir public service media, seperti Gregory Farrel dan Karen Donders (2017) mengingatkan pentingnya public engagement yang notabene rumus bisnis konten medsos. Tentu saja tidak sesederhana dengan akun IG atau FB, atau bikin aplikasi layanan virtual.

Ide public engagement perlu komitmen dari para TV broadcaster dan otoritas politik atasannya untuk bertransformasi. TV publik di negara-negara global selatan, seperti Indonesia adalah sejarah panjang media birokratis, diisi birokrat yang terbiasa tergantung "atasan", bukan kepada publik. Prasar Bharati India contoh integrasi dua lembaga penyiaran birokratis All India Radio dan Doordarshan TV. Para birokrat kedua media "melawan". Bleeding, nyaris gagal.

Copyright © ANTARA 2025